2025年の司法試験予備試験、論文式試験を東京で受けたので、受験体験記を書きました。

これから予備試験の論文試験を受ける方は参考にしてください。

2025年の論文の結果はこちら

短答の受験体験記はこちら

論文試験が実力不足だと思ったので、伊藤塾の論文受験生サポートプログラムに申し込んで論文マスターを買いました。

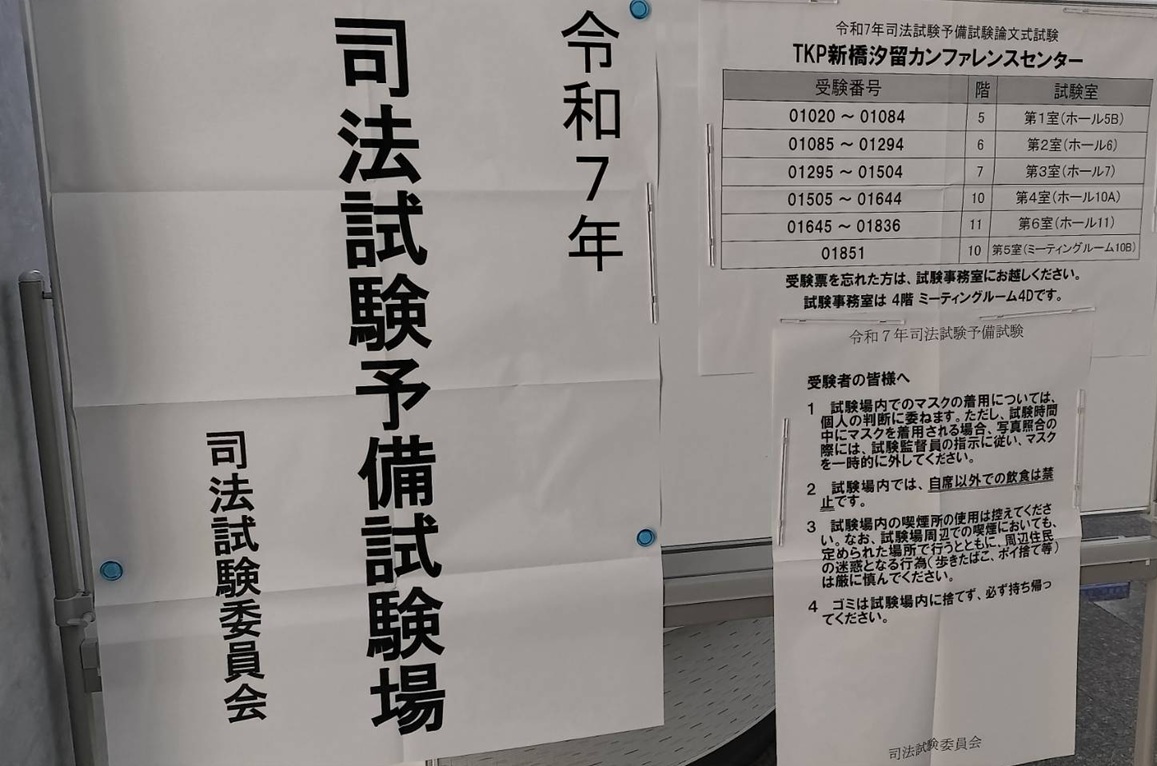

会場 TKP新橋汐留カンファレンスセンター

論文試験の会場は都心にあるので、どこでも交通アクセスは良かったはずです。

当日に電車が遅延しないことに感謝してました。

今回は初日に伊藤塾の伊藤真先生、岡口先生、伊関先生、2日目に呉先生達が立っていて入口で応援してくれていました。

毎年試験会場で予備校の人が応援するのはあるあるなんですね。

去年と違って、今年の会場はビルの高層階だったので、入口でエレベーターの行列ができていました。

欠点

欠点は今年も同じでトイレが少ないことですね。

休憩時間などは男子トイレでも長蛇の列ができていました。

受験の感想(各科目)

僕の学習状況は、法律の勉強を始めて1年10ヶ月ないぐらいです。

去年は論文の基本的な書き方も全くわからずに玉砕しましたが、今年も大差ありませんでした。

今年はようやく選択科目を国際私法に決めて、国際私法と実務基礎科目だけ勉強してました。

どうも論文の勉強方法をどうするかが定まらず迷走していて、特に勉強しないで受けました。

さすがにマズいと思ったので、来年に向けて伊藤塾の論文マスターを買って体系的に勉強します。

※科目の横に自己評価を書いておきます

※追記 論文の勉強法で迷走していたので、論文処理手順を買ってレビューしました!

公法系

憲法 EかF

岐阜県だかの青少年保護条例?みたいな判例を思い出して書きました。

表現の自由といっても無制約なわけじゃなくて、公共の福祉の制約を受ける→青少年の健全な育成環境を保護する方がヘイトスピーチに触れる機会の確保よりも重要だから制限されても仕方ない。

成年は身分確認を受けないと買えないし、実際に購入を見合わせている人もいるので影響は出ている→でも青少年の健全な育成環境を保護するために必要なことをやった副次的な結果だし、身分確認さえ受ければ購入することもできるからやむを得ない。

あとページ数だけで一律に判断する包括指定は表現の自由が萎縮するから、もう少し要件を細かくした方がいいでしょ。みたいなことを書きました。

一応 3ページ途中まで書きました。

行政法 F

養蜂してるX1は原告適格あって、X2は原告適格なしと書きました。距離がわざわざ条例で書いてあったので、使ったほうがいいのかなと。

環境評価の範囲内の人は原告適格あって、範囲外の人は原告適格がなかった判例かなと思って書きました。

2ページ全部使って設問1について書いて、設問2は結論だけ書いて時間切れでした。

民事系

去年より一番まともになったのが民事系だと思います。

去年は書き方が一切わからなくて3時間30分のうち、2時間30分ぐらい寝たりボーっとしてて暇でした。

今年はよくわからないものの、一応書くことはできたので、去年よりはマシでした。

民法 F

やっぱり書き方がよくわかりませんね。

特に抵当権の配当額は全くわかりませんでした。短答でもよくわかんなくて放置してた一番苦手なところがでましたね。

設問2の(1)の賃貸借解除したときに債務不履行の解除権あったら対抗できるって問題だけちゃんと書きました。

商法 F

目次の書き方で迷走しました。

設問1

(1)Aは特別利害関係取締役だから退席させたのはOK。Eが棄権してるけど、3人中2人が賛成してるから、過半数の賛成がある取締役会で決めた解職は有効。

(2)役員と会社は委任契約の関係だから(民法の条文を書く)、本人が同意してないのに報酬をなくすのはダメだから報酬請求権を失わないっていう判例に基づいて書きました。

株主総会を元に取締役会で決めた取締役の報酬は70万だから、もらってた50万との差額の20万×2ヶ月で、40万分の報酬を請求をすることが考えられる。(解職が有効なのが前提なので代表取締役の120万は特に触れない)

設問2

新株発行無効の訴えと株主総会決議取消の訴えが考えられる → どっちかわかんなかったので、原告適格と期間制限は守られてるから、どっちも提起することはできる → 主張の当否の要件を検討してるうちに時間切れ。

3ページ書いて終了。

民事訴訟法 F

2ページの半分書いて終了。

設問1は内部規則で裁判手続での開示が予定されているから、文書の所持者の利用に供するだけじゃないから開示してくれっていう感じにしました。

反論としては、損益予測の計算方法とか職務上の秘密が明らかになって不利益があること。

設問2は時間切れでほぼ書けませんでした。

刑事系

刑法 EかF

甲に横領罪が成立して詐欺罪は財産的な損害がないから非成立。

乙と丙は殺人罪の共同正犯にしました。ダンプカーが凶器だったので、判例を思い出して凶器準備集合罪は非成立と書きました。

一応4ページの最後まで書きましたが、無駄な記述が多いのに論証で迷ったりしたので、やっぱり実力不足です。

刑事訴訟法 F

訴因の識別機能みたいなの書いて、適当に追加できると書きました。

短答で暗記してた択一的認定の裁判例で、保護責任者遺棄と死体遺棄罪で、死んでたかわからない場合でも、遺棄してたのが確実だったら軽い死体遺棄を認定できるというのを思い出して、刑法の条文書いて、法定刑が短いから死体遺棄のほうが軽いからOK みたいに書きました。

3ページの途中まで書きました。

実務基礎

民事で110分かかって刑事はかなり急ぎました。

でも時間かけた民事の方がボロボロです。

刑事 EかF

今年の刑事実務基礎はSNSの闇バイトが題材で、時事問題みたいで読んでいて面白かったです。

設問1と5 なぜこの捜査を指示したのかっていう問題は、推理のパズルみたいで解いていて楽しかった。

設問2 それぞれ2つずつ書きました。

設問3 よくわからなかったので、どっちも黙秘権が侵害されるおそれがあるからにしました。

設問4 マジでわからなかった。不同意とされたあとどうするべきか?っていうのは全く考えたことがなかった。

3ページ書きました。

参考書は辰巳の実務基礎ハンドブックを使いました。

民事 EかF

4枚目の途中まで書きました。

設問1 相続の事情を書かなかったのですが、あれは書いたほうがよかったんですね。普通に所有しているって書いちゃいました。

設問2 2が終わった段階で80分ぐらい過ぎてて死んだと思いましたが、3以降はそこまで時間かからなかったので途中答案にはなりませんでした。

設問3 後回しにしようと思って飛ばして、結局最後まで時間が足りなかったので適当に書いて終了。なんて書いたか覚えてない。

設問4 姉弟で隣に住んでるぐらい仲がいいし、夏場には月一で草むしりをやってくれてるんだから、日頃から世話になっているきょうだいなら、評価額より30万円損しても使わない空き地を売るのは別におかしくないでしょっていうニュアンスでまとめました。

設問5 民訴162条を書きました。

設問1~3で曖昧なところが多かったのでFかなぁと思います。

やっぱり純粋に暗記不足&実力不足です。

実務基礎は大島本を読んでから、過去問も大島本で平成31年度以降をやりましたが、不動産登記はあまりやってなかったのでダメでしたね。

選択科目

国際私法 EかF

今年の短答が終わってからアガルートの講座を買って国際私法の勉強を始めたので、勉強期間は約一ヶ月でした。

基礎講座を7周して、辰巳の一冊だけで国際私法で予備の過去問と司法試験の過去問5年分やって試験に行きました。

3枚目の最後まで書きました。

とりあえず通則法は条文が少ないので、明確に間違えたのはないのかなぁと思いましたが、設問3の養育費の国際裁判管轄はどの条文使えばいいのかがよくわかりませんでした。

条文を探して、最終的には家事事件手続法の子どもの監護に関する条文にして、その近くにあった特別の事情もないので、却下されないっていう結論でまとめました。

国際私法で書いたことのメモ 通則法は省略

設問1

(1)名誉だから19条で日本 → 嫌がらせメール受け取った知人たち全員乙国に住んでるし、AとDは乙国で不倫してるし、Dが乙国から日本に帰国する前にやったことだから20条で乙国法になる → 不法行為で外国法なので22条で制限される。

(2)17条の不法行為で乙国法(プライバシー侵害が17か19条かは論点だったらしい) → 17条ただし書きの検討(多分しなくてよかった)→ 22条で制限

設問2

よくわかんなかったけど、離婚の方式は34条で行為地法に適合するのは有効だから、日本法の要件を満たしていたからとりあえず受理した判断は問題なかった。 → でも離婚の方法は27条が準用する25条で同一国籍法の甲国法になる → 甲国法だと事前の意思確認が必要で、それを満たしていないのでダメ。(特殊な要件が方式の問題なのか、実質的成立要件の問題なのかは論点だったらしい)

設問3

家事事件手続法3条の10でBCが日本に住んでるから国際裁判管轄はある → 3条の14の特別の事情っぽいことも特にないので訴えは却下されない。

※ずっと選択科目で迷っていましたが、国際私法に決めたので、2025年の短答終了後にアガルートの5講座パックを買って勉強し始めました。

5講座パックのリンクはこちら

まとめ

よっぽどの天才じゃない限り、論文は独学よりも体系的に勉強した方が効率いいと思いましたね。

短答に受かれば伊藤塾の論文マスターが半額で買える、サポートプログラムというのがあるので、大人しくそれを買って体系的に勉強していきます。

追記 伊藤塾の論文受験生サポートプログラムに申し込んでみました!

反省点、将来受ける方へのアドバイス

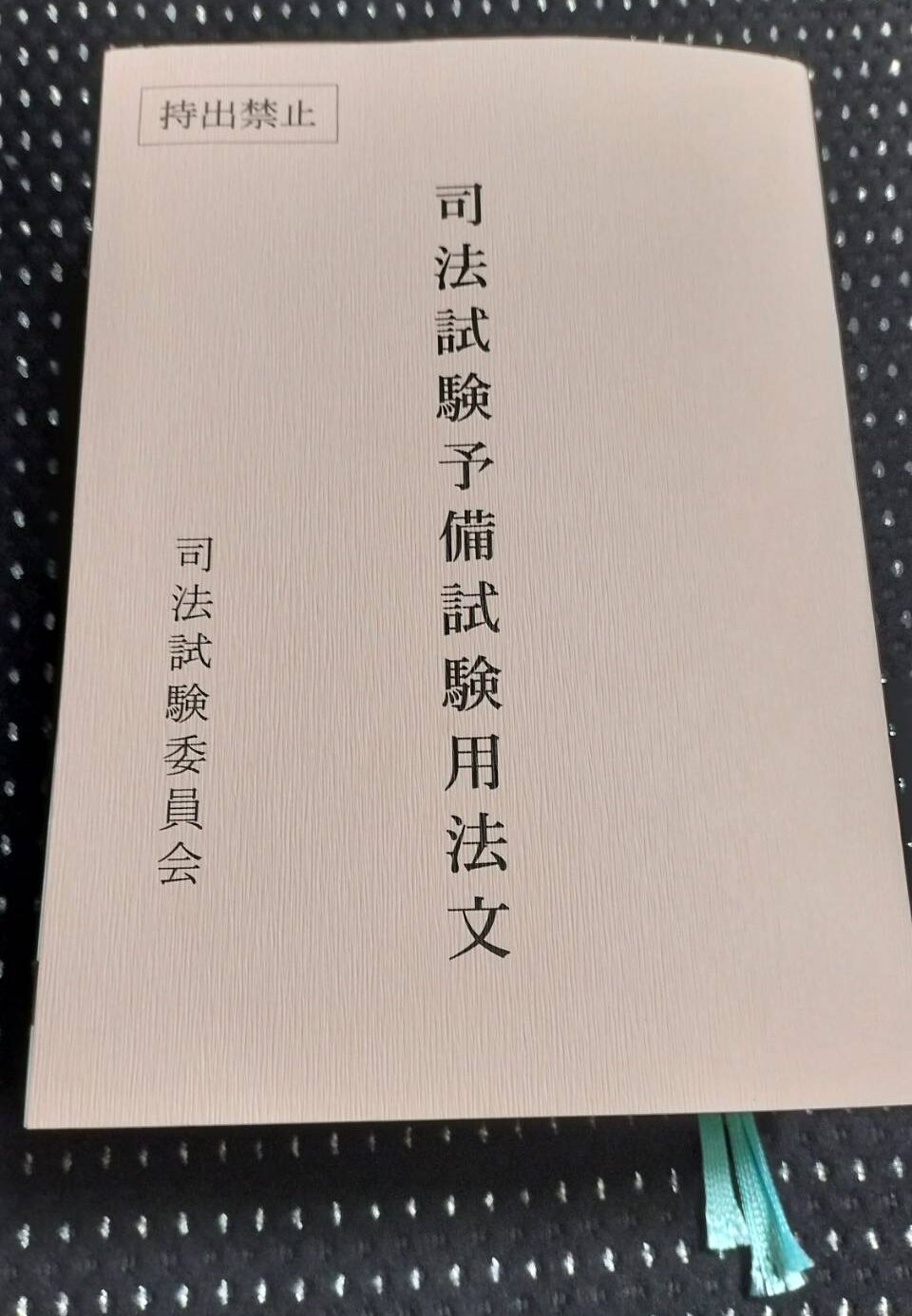

六法は持ち帰れます

試験で使える六法は終了後に持ち帰ることができます。

勉強を開始するときに六法を買うか迷っている方もいるかもしれませんが、僕は短答に受かればもらえることを知っていたので買いませんでした。

論文対策

知識的には理解できるものでも、書き方がわからないと論文は解けません。

知識と書き方を繋げる訓練を頑張ります。

書くのは疲れる&指が痛くなる

会場で初めて論文を書いたのですが、とにかく疲れる&指が痛くなりました。

人によると思いますが、ボールペンより万年筆で書いた方が力がいらないのでオススメです。

といっても、来年以降はPCになるので関係ないですね。

安くてオススメの万年筆を紹介した記事はこちら

試験の開始時間

僕は少し勘違いしていたのですが、受験票に書いてある集合時間に会場に居なくても問題ありません。

というか着席時間を過ぎても大丈夫です。開始5分前に走って来た人も居ました。

来年はもう少し遅めに行こうと思いました。

当日の雰囲気

会場に入ってみて、年配の方がそこそこ居るんだなと思いました。

短答よりも年齢層が上がっているのかな?というのが感想です。

短答は大学生っぽい方も結構いましたが、論文はベテランっぽい人の割合が増えた気がします。

ノー勉で受けた去年の論文の結果を紹介した記事はこちら